Accueil > Français > Contre la démocratie et les guerres impérialistes

Contre la démocratie et les guerres impérialistes

Contre la démocratie et les guerres impérialistes

jeudi 23 juin 2016, par

Communisme n°67 (juin 2016) - Contre la démocratie et les guerres impérialistes

Capital, democratie, dictature du profit

« Vaut-il mieux vivre en démocratie que sous une dictature ? »

« Mieux vaut vivre en démocratie que sous une dictature... », voilà une affirmation assez courante à laquelle nous voulons répondre ici, parce qu’elle sème confusion et mystification contre la perspective qui est nôtre, celle de la révolution sociale. « Démocratie ou dictature ? » est par excellence une « question-piège », et le piège est à double-fond : son aspect le plus grossier est la question de la préférence, du « choix ». Mais les termes de l’alternative sont eux-mêmes piégés, posés dans les termes dictés par l’Etat, qui impose l’opposition ainsi formulée comme étant la réalité, voire la question sociale ultime, face à laquelle chacun devrait se positionner. Il faut commencer par refuser cette alternative, idéologique, selon laquelle il y a des « États démocratiques » et des « États dictatoriaux ».

Comme pour tous les aspects de cette société, la question est toujours fondamentalement sociale, ne se comprend et ne résoudra que socialement. Lorsque nous critiquons l’État, la religion, l’économie… nous les prenons pour ce qu’ils sont à la racine : un rapport social, historiquement donné, qui a eu un début et aura une fin. De ce point de vue, tout État quel qu’il soit est l’organisation de l’expropriation historique, de notre séparation de nos moyens d’existence, de la destruction de toute communauté humaine. Depuis les débuts du capitalisme, tout État est l’expression en force du Capital, il est la dictature du taux de profit, quel que soit le mode de gouvernement adopté pour exercer cette dictature. État et Capital sont nés dans le terrorisme et se perpétuent par lui, c’est ce qu’il convient de rappeler lorsque l’on veut parler de la confrontation entre violence étatique et violence prolétarienne.

Toute la « normalité » de la vie sous le Capital est d’ailleurs la cristallisation de ce terrorisme historique, que l’on songe à la violence quotidienne dans ses aspects les plus policés et intégrés, du réveil matin à la carte de banque en passant par la merde toxique sous plastique qui nous tient lieu de bouffe ou par le flicage technologique généralisé de nos vies, sans oublier tous les aspects de la catastrophe planétaire actuelle, effective et galopante.

Nous reparlerons plus loin de ces deux aspects fondamentaux de la question, d’une part la raison d’être de l’Etat, généralement confondue avec les modes contingents de gouvernements, d’autre part le terrorisme étatique, sa monopolisation de la force, généralement confondus avec les divers modes contingents d’exercice de cette violence étatique.

Contre la démocratie

La communauté que nous impose l’État (à travers un long processus historique toujours en cours) sous l’apparat juridique de la citoyenneté, c’est la communauté du Capital, c’est la communauté de l’argent, le marché… où nous n’entrons plus en relation que comme individus libres. Cette liberté qui nous est présentée comme le plus noble acquis historique de l’humanité et nous appelle au devoir de la défendre les armes à la main en d’immondes boucheries à travers le globe, est en réalité la perte pure et simple de l’humanité, le dénuement le plus total, le stade achevé de notre atomisation. Ironie de l’idéologie bourgeoise : pour justifier au XVIIème siècle l’avènement et la souveraineté de l’État comme l’instrument nécessaire à la « concorde entre les hommes » (en réalité nécessaire à la réalisation du taux de profit), le philosophe anglais de l’époque Thomas Hobbes a décrit un supposé « état de nature » de l’humanité, une barbarie primitive horrifiante. Nous pouvons affirmer aujourd’hui que la description de cet état mythique n’a en fait rien à envier à ce que l’État bourgeois, le Capital, ont produit dans la réalité en termes de guerre de tous contre tous.

Pour nous, c’est cela et rien d’autre, la démocratie : le mode d’être du Capital et la communauté qu’il nous impose, la communauté de l’argent, des rapports marchands. Cela n’a rien à voir avec un degré de participation à la gestion du Capital, avec un mode de représentation ou de délibération, tout cela n’étant que du spectacle politique et social mis en scène pour mieux assurer l’ordre des affaires et la docilité des exploités. La démocratie est donc plus fondamentale que l’État et les classes (même si ceux-ci l’ont précédée historiquement, bien avant l’avènement du capitalisme) et a fortiori plus fondamentale que tout mode particulier de gouvernement. La revendication de la démocratie « ouvrière », « prolétarienne », « révolutionnaire », « directe » ou « totale », participe autant à masquer ce qu’est en réalité la démocratie que ne le fait l’auto-proclamation démocratique permanente par les États et partis bourgeois.1 Affirmer comme nous le faisons que la démocratie est ni plus ni moins que le mode d’être du Capital n’est pas pour nous le résultat d’une démonstration sur le terrain des idées, que l’on pourrait relativiser en lui opposant d’autres idées. Non, c’est la racine de notre condition dans ce monde. Ce point de vue est un point de vue de classe (celui de notre classe, le prolétariat) et il s’inscrit résolument dans la perspective de la destruction révolutionnaire de cette condition, y compris de notre condition de classe, de la société de classe dans son ensemble, de la démocratie. Le mouvement révolutionnaire n’est pas un mouvement pour la démocratie mais contre la démocratie. L’humanité ne sera pas démocratique, car ces termes sont antagoniques.

Or, pour en revenir au point de départ de ce texte, dans des discussions où nous essayons de partir de ces affirmations fondamentales, nous nous voyons souvent opposer des phrases comme celle-ci : « oui, peut-être théoriquement, mais dans la pratique… mieux vaut vivre en démocratie que sous une dictature ». Son principal défaut, à la source du malentendu, est de se situer sur un autre terrain, de quitter le terrain social radical pour se placer sur un terrain politique déjà balisé et déformé par l’acceptation de toute une série de présupposés idéologiques propres à cette société-ci et à sa conservation, terrain mystifié et réducteur, ainsi que nous allons tenter de l’analyser. De plus, l’objection en question est toujours une manière de relativiser la critique de la démocratie, sans vraiment l’assumer. Enfin, même si cela n’entre pas dans les intentions de tous ceux qui s’y aventurent, ce terrain est aussi celui de la puissante idéologie du moindre mal, par laquelle sans cesse l’État extorque sournoisement une loyauté vis-à-vis de lui, aux conditions illusoires d’une soi-disant « trêve » sociale.

Social et politique

Il n’est pourtant pas impossible, d’un point de vue révolutionnaire, d’analyser et critiquer ce terrain politique qui n’est pas le nôtre, sans perdre la radicalité de notre perspective globale. C’est ce que nous allons tenter de faire à présent, pour répondre à l’objection qui nous occupe ici. Revenons donc à la double « question-piège », celle d’un non-choix entre des termes mal posés.

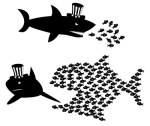

Nous avons défini la démocratie dans son sens le plus fondamental, comme le rapport social marchand achevé. Le piège du dilemme « démocratie ou dictature » vient avant tout du fait de transposer idéologiquement cette question sociale au plan politique, vulgaire, pour poser une fausse opposition. Parler de « démocratie » et de « dictature » passe habituellement pour toucher à des fondamentaux de cette société, à un choix humain fondamental, alors qu’on parle en fait de modes particuliers d’exercice de la dictature démocratique, marchande, et de surcroît on en parle mal, de manière à nouveau vulgairement politique et idéaliste.

Ces modes particuliers d’exercice de la dictature démocratique visent tous à obtenir la paix sociale, par tous les moyens utiles et nécessaires. La confusion commence lorsque l’on attribue ces modes particuliers à des formes d’états distincts, et que l’on recrute pour celui qui serait « plus acceptable » que l’autre. Pour démonter ce mythe, il nous faut avant tout mettre en question cette « paix sociale » elle-même, car elle n’est pas davantage ce qu’elle prétend être dans le discours de l’État.

La « paix sociale » est pour l’État l’objectif rêvé, à savoir la disparition de toute contradiction sociale, la cohésion sociale achevée, le succès total de toutes les fausses communautés (du foot à la nation en passant par les religions, le travail, l’adhésion aux utopies, réformes et alternatives politiques et sociales bourgeoises, etc.), ce qui signifie en réalité pour nous la « servitude volontaire » totale et généralisée, au service des besoins de la classe dominante, au service de la valorisation du Capital (c’est évidemment là son non-dit). Lorsque la « paix sociale » existe, ce n’est jamais comme un état statique et achevé : son succès toujours partiel et temporaire et constitue un moment dans le processus historique permanent de pacification, dans le développement historique du terrorisme de l’État et du Capital, continuellement en butte à la lutte de classe (ou à tout le moins à sa potentielle résurgence). Le paradoxe de cette société marchande est que la paix sociale culmine dans la guerre, dans le massacre impérialiste, stade ultime de la cohésion sociale sous le joug des intérêts de l’Etat et de la classe dominante. Puisque l’on nous enjoint à aimer la paix sociale comme si elle n’était pas terroriste, examinons à présent dans les grandes lignes comment l’État agit, comment il exerce sa violence, selon quelles circonstances, comment il s’organise pour s’en assurer le monopole et maintenir sa capacité à l’exercer.

Au-delà de l’évidence plate et à nouveau très mal posée selon laquelle « on préfère moins de répression à davantage de répression », autrement dit que l’on « préfère » avoir une certaine marge de manœuvre pour militer sans risquer de disparaître au prochain coin de rue ou se faire abattre comme des chiens, sans devoir assumer toutes les contraintes de la clandestinité (et l’on pourrait multiplier les cas de figure)… la fausse opposition « démocratie ou dictature » recouvre en réalité deux dimensions, intimement liées, nous les avons évoquées plus haut : le mode de gouvernement et le mode d’exercice de la violence.

Modes de gouvernement, unicité du programme capitaliste

En terme de mode de gouvernement, ce que l’on entend habituellement par « État démocratique » correspond en réalité, au niveau politique, au « républicanisme », basé sur diverses formes d’organes de délibération « représentatifs » (légitimés par des élections), diverses formes de parlementarisme. Ce que l’on entend vulgairement par « État dictatorial » correspond plutôt, au niveau politique, au « bonapartisme » 2, où le mode de gouvernement se trouve davantage concentré entre les mains d’une fraction de l’État. Entre les deux modes, il n’y a pas de frontière imperméable. Tout État peut mêler des aspects de l’un et l’autre mode, glisser de l’un à l’autre et, à tout moment, une partie de l’État peut assumer de manière plus autonome des tâches peu « populaires » que les autres ne peuvent ou ne veulent pas assumer, du moins publiquement. Le passage total ou partiel, temporaire ou prolongé, d’un mode de gouvernement à un autre peut être suscité par la montée de la contestation sociale, mais aussi à l’occasion d’une lutte entre deux fractions bourgeoises dans le partage du profit (et donc en fin de compte tout autant contre nous).

A certaines périodes en effet, l’État légitimera le recours au bonapartisme pour rétablir l’ordre, mais cette période est systématiquement préparée durant la période républicaine par les fractions bourgeoises se réclamant de la « démocratie », y compris par la répression et l’usage de la torture. En définitive, ce sont toujours les nécessités du Capital qui trancheront, qui porteront au gouvernement la fraction la plus à même d’assurer le taux de profit et la perpétuation de l’exploitation. Lorsque nous parlons de préparation du bonapartisme par la république, au-delà des collusions concrètes (contre nous) entre bourgeois « ennemis », collusions que l’histoire officielle met un zèle particulier à masquer et à nier, c’est fondamentalement parce que la république est déjà une forme sociale basée sur le désarmement et la neutralisation de notre classe, de notre combativité, une dictature exercée « au nom du peuple ».

Nous ne nions pas qu’il y ait des oppositions entre fractions bourgeoises « républicaines » et « bonapartiste », qui correspondent à des stratégies étatiques différentes et souvent également à des intérêts concurrents dans la manière d’extorquer la survaleur, le profit. Mais toute l’idéologie bourgeoise (armée de ses diverses branches plus brumeuse l’une que l’autre, de la philosophie à la psychologie en passant par la sociologie) s’emploie à absolutiser ces oppositions, à les faire passer pour des projets sociaux distincts basés sur des idées à défendre ou à rejeter, une fois encore pour nous faire adhérer au « pire des systèmes à l’exception des autres », selon le bon mot de cet ordure 3 va-t-en-guerre de Churchill.

Le républicanisme se targue de son plus haut degré de « participation », de « représentativité », de « délibération », de « pluralisme », d’être plus imprégné de social-démocratie (ce qui n’est pas faux, au sens historique et général de parti bourgeois destiné à mobiliser les prolétaires), et c’est ce qui lui confère habituellement sa plus forte légitimité comme forme d’Etat. 4 Mais le bonapartisme peut tout aussi bien se prévaloir d’une meilleure cohésion sociale, d’un meilleur équilibre social, d’une meilleure intégration sociale du prolétariat, des exploités, en se réclamant « du peuple », du « vrai peuple », en critiquant le parlementarisme en tant que « tromperie du peuple » au profit de forces sociales dominantes qui tirent les ficelles en coulisses. Le non-dit du républicanisme comme du bonapartisme, c’est que le cadre strict et absolu de ce champ politique, c’est la politique bourgeoise, c’est l’extorsion maximale de survaleur, la paix sociale des prisons et des charniers, la guerre impérialiste. Tout le reste n’est qu’habile cooptation de prolétaires à la perpétuation du monde marchand, en masse comme chair à canon sous les drapeaux, plus sélectivement comme ministres voire même présidents, on en a vus défiler ces dernières décennies.

La violence étatique et ses déclinaisons

Tous les modes de gouvernement bourgeois constituent donc d’une manière ou d’une autre une dictature exercée au nom du peuple sur notre classe et basée sur notre désarmement. Là réside en effet la teneur réelle du fameux « contrat social » : se laisser désarmer, accepter le monopole étatique de la violence, en échange de la « garantie » de son exercice rationnel, mesuré, proportionné, « contre les intérêts égoïstes et pour le bien de tous ».

Une distinction nous semble utile pour décortiquer l’idéologie qui fonde et justifie ce « contrat social », qui nourrit ses mécanismes d’adhésion et favorise la servitude volontaire : c’est la distinction entre violence intégrée et violence ouverte, qui ne sont évidemment que les deux aspects d’une seule et même violence étatique. Considérons la violence étatique intégrée comme la violence contenue dans les rapports sociaux « pacifiés », y compris dans le Droit (qui est la formalisation juridique d’un rapport de force, de la violence historique qui a présidé à l’imposition de la propriété privée et de l’Etat) et dans l’administration rationnelle des rapports sociaux ; la violence intégrée est aussi la violence cristallisée socialement et historiquement dans la soumission, la résignation des exploités, l’être-flic pour soi même et pour les autres. Quant à la violence ouverte, on le comprend, elle consiste en l’exercice effectif de la brutalité et de la contrainte physique. Elle existe en permanence, à la fois de manière potentielle, mobilisable, par l’entretien et la formation des divers corps de maintien de l’ordre, et de manière cinétique car partout l’Etat lâche ses cognes, contraint, expulse ou emprisonne.

Articulons maintenant cette distinction entre violence intégrée et ouverte avec celle des modes de gouvernement, républicanisme et bonapartisme. Une erreur courante consiste à faire de la violence intégrée l’apanage exclusif du républicanisme (associée idéologiquement à une certaine « culture de conciliation sociale », à un « exercice plus démocratique du pouvoir ») et de la violence ouverte l’apanage du bonapartisme (communément associé à une forme de « dictature », attribuée à l’expression de tendances « fascistes » au sein de l’État) 5. Il est très important de voir que cette séparation erronée n’est pas en soi « intellectuelle » ni dûe au hasard mais s’inscrit dans un rapport de force : l’État organise en permanence une division du travail (nationale et internationale) dans l’exercice de la violence tout en produisant l’idéologie qui présente cette division de manière « acceptable ». Pour sauver sa face, pour se refaire façade après façade, la bourgeoisie doit en effet se dédouaner en permanence de la « violence aveugle », répudier des « tyrans » ou « dictateurs » qu’elle soutenait la veille, pour mieux continuer à en produire d’autres 6.

Focalisons-nous sur la violence intégrée de l’État puisqu’elle passe pour être la face « moins douloureuse » du terrorisme d’État. Elle est en réalité loin d’être inoffensive et indolore, on l’a vu par ces quelques aspects quotidiens cités plus haut, elle est loin aussi de remplir son rôle mystificateur de « protection contre la violence ouverte ». Tous les États profitent en effet des périodes de relative « paix sociale » pour se préparer à faire face à la lutte, sur le plan juridique et militaire. L’homogénéisation de cette tendance au niveau mondial est assez limpide avec la « guerre contre le terrorisme », en particulier depuis le 11 septembre 2001 à la suite duquel quantités d’États ont recopié dans leur législation et mis en pratique les différents « Acts » nord-américains. Cet exemple majeur montre aussi en quoi il faut s’affranchir d’une vision nationale, pays par pays, de la « paix sociale » et du terrorisme d’Etat, car seul un pays socialement en « paix » dans ses frontières peut envoyer hors de celles-ci des troupes dans des conflits impérialistes ou des opérations de répression.

De plus, on ne peut perdre de vue que tout État exerce en permanence une violence ouverte contre différents secteurs ou couches du prolétariat : contre ceux qu’il maintient (selon les besoins du marché du travail) dans l’illégalité, à la marge de la citoyenneté régularisée, selon la précarité de leurs conditions d’immigration, en les ballottant entre camps et expulsions ; contre les prolétaires les plus incontrôlables (car n’ayant pas grand chose a perdre) et enfin, évidemment, contre les prolétaires indomptables dans leurs revendications et la manière dont ils s’organisent pour les défendre, c’est bien là un invariant de tous les Etats, à toutes les époques.

D’autres phénomènes, comme l’exacerbation de la concurrence pour le contrôle de marchés illégaux, provoquent toujours un niveau de violence aigu qui n’est pas officiellement comptabilisé comme tel (le Mexique est ainsi depuis des années, et dans l’indifférence assez générale, le terrain sanglant d’une guerre mêlant polices, milices et trafic de drogue, contrôle de l’émigration clandestine et répression de la lutte, au prix de dizaines de milliers de morts).

Sous le voile pudique de la « paix sociale » sévit également tout le vaste registre sinistre des affrontements entre prolétaires, détournement de la guerre de classe vers la violence sociale fratricide. Ces formes dérivées de violence ne relativisent en rien le monopole étatique de la violence car il faut le comprendre ainsi : la violence sociale qui ne remet pas en cause les rapports sociaux et qui résulte au contraire du pourrissement des contradictions sociales peut toujours servir l’État ; par contre, face à la violence qui conteste d’une manière ou d’une autre l’ordre social existant, l’État sort toujours ses griffes. C’est pourquoi la clef de toute révolte est justement de déstabiliser socialement l’appareil de répression, par l’affrontement direct et armé autant que par l’extension du mouvement hors de tout cadre démocratique et sectoriel.

Enfin, une part de plus en plus importante des prolétaires dans le monde vit en taule, avec tout son éventail de contraintes et de souffrances, depuis l’humiliation et les brimades banales jusqu’à la torture en passant par les mesures d’isolement, d’éloignement volontaire par rapport aux familles, les tabassages, la violence entre détenus, les bagnes aux conditions diversement extrêmes. Le statut de prisonnier se double le plus souvent de celui de forçat, vaste pan du marché du travail au rabais 7.

Tous les secteurs de la production capitaliste fonctionnent en réalité en permanence sur une base de violence à la fois intégrée et ouverte. Le nucléaire est sans doute le secteur par excellence qui concentre, sous des dehors neutres de fourniture énergétique « propre » et « pacifique », tous les aspects mortifères de cette société, de la science au militaire en passant par le contrôle des populations, leur abrutissement et leur empoisonnement.

Si l’on y ajoute toutes les guerres officieuses menées pour le compte de multinationales à coups de milices privées ou d’armées régulières pour le contrôle de matières premières, pratiquant l’expropriation des terres et de l’accès à l’eau, la destruction des milieux de vie (déjà bien réduits, appauvris et pollués)… force est de constater en conclusion que pour la majorité des prolétaires dans le monde, la « paix sociale », « la démocratie » ou « l’État de Droit » ne sont déjà dans les faits qu’une abomination, laissant peu de place aux illusions sur leurs bienfaits tant vantés.

Eu égard à tous ces aspects, nous ne pouvons que dénoncer toute tentation (ou tentative) de marquer une quelconque « préférence » pour une forme de terrorisme étatique qui serait « préférable » à une autre, de perpétuer la croyance qu’il serait de notre recours de la choisir.

« Démocratie ou dictature ? », quelques exemples historiques...

On a appelé a posteriori « antifasciste » le Parti communiste d’Allemagne alors qu’il défila encore avec le Parti nationaliste-socialiste le 1er mai 1933, juste avant d’être rayé de la carte politique. En réalité, le PC cristallisait déjà en Allemagne (comme tous les partis communistes passés sous le contrôle de la IIIième Internationale) la défaite et le désarmement de notre classe après la puissante vague révolutionnaire des années 1917-1923 et il n’a fait qu’ouvrir la voie à une autre forme d’encadrement, celle du Parti nazi, en qui bien des gouvernements mettaient leur confiance pour faire rempart à la Russie stalinienne. L’Etat nazi s’est d’ailleurs amplement inspiré du parti et de l’État staliniens y compris dans ses méthodes de répression (révolution nationale, terreur, flicage social, procès, torture, camps…), comme il a également pris pour modèle le paradigme expansionniste et impérialiste des guerres coloniales des bons « Etats démocratiques » (dans son expansion à l’Est, Hitler avait notamment pour modèle vénéré le colonialisme britannique dans les Indes). Le fait que dans les années 1930, les militants du PC se soient retrouvés réprimés n’enlève rien au fait qu’ils étaient simplement concurrents dans la mise au pas de notre classe, concurrents sur le terrain d’un projet de cohésion, de contrôle social total, qui EST le projet démocratique de tout État, qui EST le programme par excellence de la démocratie, de la société marchande.

C’est justement ce que l’idéologie antifasciste a brouillé (surtout après-guerre), par sa construction caricaturale (mais rudement efficace) d’un « camp démocratique », social-démocrate, opposé à un « camp fasciste », de droite ou d’extrême-droite, l’important à ce titre n’étant pas le contenu réel mais la polarisation elle-même, comme facteur de mobilisation (exactement comme pour l’opposition des « blocs Est-Ouest », entre « libéralisme, socialisme » et « communisme », polarisation mondiale qui n’a pas survécu au-delà du XXème siècle). Que l’on songe à l’aisance avec laquelle tant de fractions social-démocrates, des staliniens aux libertaires, ont crié et crient encore au « fascisme », contre leurs concurrents bourgeois mais également contre les révolutionnaires conséquents. A ce titre, le Procès de Nüremberg en 1945 n’a pas seulement été un procès classique de vainqueurs contre des vaincus, occultant et réécrivant comme toujours toute l’histoire des alliances et mésalliances mouvantes ayant présidé à cette dite Seconde guerre mondiale, il a aussi été une machinerie inédite et inégalée de production idéologique de masse au niveau mondial, sans doute la plus puissante depuis que l’Eglise catholique avait perdu ce rôle historique, production dans laquelle nous sommes toujours baignés actuellement, dans le grand spectacle géopolitique du « monde libre » et de la civilisation opposés à « la barbarie », à l’« obscurantisme » et au « terrorisme ».

Même en ce XXIème siècle où le « terrorisme » a remplacé le « fascisme » en qualité de repoussoir mobilisateur des guerres, le nazisme demeure l’étalon bien commode de l’abomination « irrationnelle » et « inhumaine », de la « dictature ». Même des auteurs bourgeois (certes pas les plus vendus) ont montré depuis lors en quoi l’Etat nazi était un État moderne au même titre que les autres impliqués dans les deux « camps » du conflit mondial, c’est-à-dire dotés d’une administration fonctionnant sur des critères d’efficacité complètement désincarnés (cela n’a guère changé au niveau des États entre-temps si ce n’est en pire), avec dilution de la responsabilité en une chaîne continue, pouvant s’emparer des pires tâches et planifier sans remous des massacres avec le plus grand dévouement.

La république espagnole est un autre exemple éloquent. Le scénario couramment évoqué, celui d’une guerre civile opposant la république au fascisme, a été non pas le point de départ historique mais la stratégie de destruction du mouvement révolutionnaire, la transformation de la lutte des classes en guerre de front entre camps bourgeois, la défaite organisée de notre classe. La république réprimait déjà les mouvements insurrectionnels dans les années 1930, mais pas avec assez de fermeté au goût des possédants qui ont soutenu la sédition du général Franco. Celui-ci a été qualifié de « fasciste » par les idéologues du « front antifasciste », alors que Franco se présentait comme le garant de l’ordre républicain et aurait répugné à ce qualificatif bien trop athée et socialiste pour son œuvre civilisée et conservatrice. Le soulèvement prolétarien qui était triomphant en juillet 1936 a été canalisé en un front antifasciste (grâce aux bons services de la gauche socialiste, trotskiste, et des anarchistes), par la dissolution des milices dans l’armée républicaine, la neutralisation progressive de toute action directe (comme les expropriations) à coups de décrets, la soumission au productivisme de guerre... Sur les barricades à Barcelone en mai 1937, ce qui reste du mouvement révolutionnaire se retrouve seul face à toutes les fractions du parti de l’ordre organisée dans la république. La CNT appelle à rendre les armes et consacrera avec les staliniens la défaite de notre classe dans le sang, les geôles et les déportations.

Plus proche de nous chronologiquement, le président chilien « martyr de l’antifascisme » Salvador Allende n’était qu’un socialiste bourgeois qui, ayant échoué à mener à terme sa politique de désarmement et de neutralisation de notre classe, a été éjecté en 1973 par son propre ministre de la défense, Augusto Pinochet (voir dans cette revue le texte consacré à la contre-insurrection). L’habituel débat vaseux sur les « réformes sociales audacieuses contrées par la droite » ne peut nous masquer la réalité fondamentale de ce régime qui n’a pas attendu le coup de d’État pour pratiquer répression et torture contre les prolétaires qui refusaient de renoncer à leurs revendications, leur organisation, leur armement, au nom de la construction d’une énième patrie socialiste. Décidément, la soi-disant distinction entre les garanties de l’« État de droit » et l’arbitraire de l’« État de fait » sert bel et bien nos ennemis, en semant la confusion parmi nous.

Ces quelques exemples parmi tant d’autres possibles convergent pour nous dans le sens de refuser ces polarisations entre types d’Etats, entre méthodes de gouvernement, telles que les promeut sans cesse la bourgeoise pour mieux maintenir la continuité de sa domination de classe. Nous avons tenté de mettre en lumière la dynamique qui les relient. 8

Question éminemment sociale, la question de la démocratie se résoudra socialement, écrivions-nous plus haut. Du point de vue révolutionnaire, l’identité entre démocratie et dictature est essentielle et non pas contingente ou circonstancielle. On l’a dit, la démocratie est le mode d’être du Capital et la communauté qu’il nous impose, où tout n’est qu’atomes en concurrence pour la valorisation. Le moteur du capital, c’est effectivement la valorisation de la valeur, selon son cycle A-M-A’, Argent-Marchandise-plus d’Argent, où cette marchandise est la force de travail, seule source réelle de création de valeur. 9 Ce cycle de la valeur est dictatorial parce qu’il s’impose de manière absolue dans cette société marchande, envers et contre les besoins humains et en dépit de la destruction accélérée des ressources dont le Capital est exponentiellement avide. Même s’il faut toujours des personnes pour incarner le Capital et le gérer, et d’autres encore en nombre pour en assumer les basses besognes d’encadrement et de répression, personne ne dirige la valeur. Les bourgeois gèrent la reproduction mortifère d’une société en dernier ressort déterminée par la valeur, par la loi d’accroissement de la valeur, ce qui n’enlève évidemment rien à leur responsabilité sociale, soulignons-le pour affirmer qu’il s’agit bel et bien d’une domination de classe. Cette société de production de marchandise est donc bien à la fois fondamentalement démocratique et dictatoriale.

Au niveau de la politique bourgeoise, tout se passe comme si cette dictature marchande et démocratique se dédoublait (idéologiquement) selon des pôles, « démocratique » et « dictatorial ». L’Etat joue de ces formes et se revendique généralement de la démocratie réelle et perfectible : il est en réalité fondamentalement démocratique en tant qu’Etat du Capital (ou Capital organisé en classe dominante et en Etat), mais dans le sens radical envisagé ici, et c’est ce qui lui donne doublement tort : quant au contenu réel de son fondement démocratique et quant à la fausse opposition à la « dictature ».

Toutes les critiques de la démocratie qui s’en tiennent au terrain politique en dénonçant qu’elle serait « vendue au marché et aux puissants », « pervertie par l’argent, le profit », qu’elle « tendrait sans cesse à la dictature, céderait à la tentation dictatoriale »... continuent en fait à réclamer la « démocratie réelle », la « démocratie pure ». Nous devons également aller au-delà des critiques qui affirment que « démocratie » et « dictature » sont les deux faces (« démocrature ou dictatie ») d’une même continuité étatique, voire même, plus clairement, de la dictature du profit, mais qui continuent à distinguer ces formes comme des pôles absolus et opposés, qui continuent à confondre les niveaux d’analyse et d’appréhension, à ne pas distinguer clairement le rapport social fondamental et les diverses politiques bourgeoises 10. Puissions nous avoir contribué ici à montrer en quoi aucune critique partielle de la démocratie n’est porteuse d’émancipation, et en quoi la perspective d’émancipation radicale, révolutionnaire, passe par la critique radicale de la démocratie.

Notes de « Capital, démocratie, dictature du profit »

1. La critique de la revendication de la « démocratie », comme pratique ou idéal au sein même de la lutte, nécessiterait une contribution à part, en la cernant à la fois comme drapeau mystificateur que portent des luttes et comme idéologie qui bride la lutte. Partir des mêmes fondements que le présent texte permettrait d’approfondir la critique (non pas en soi des assemblées mais) de l’assembléisme, de ses mécanismes de paralysie et de neutralisation, critique qui a connu un nouvel essor depuis la fin des années 1990 à propos des contre-sommets et de divers mouvements comme plus récemment les occupations de places.

2. Terme que Marx utilisa à propos du régime de Louis Napoléon Bonaparte, repris par la suite dans un sens plus général.

3. Que l’on nous permette d’accorder « ordure » en genre avec l’intéressé.

4. Voir le texte « Contre le mythe des droits et libertés démocratiques » , dans le livre Contre la démocratie de Myriam Qarmat.

5. Dans le même sens, et cela appellerait de plus amples développements, l’antifascisme est fondé sur la construction idéologique associant a posteriori « la démocratie » à « la gauche » et « le fascisme » à « la droite », d’où dérivent les termes excessivement confusionnistes d’ « extrême-gauche » et « extrême-droite ». La qualification d’« extrême-gauche » (et ses variantes) permet à l’Etat d’amalgamer « gauche du Capital à prétention radicale » (marxisme-léninisme) et réelles ruptures de classe, pour affaiblir celles-ci et les isoler sur base de critères « dépolitisés » (modes d’action, associationnisme en-dehors et contre la démocratie, illégalité, violence de classe...). Parallèlement, le rôle idéologique de la notion d’ « extrême-droite » demeure d’occulter que le fascisme historique a toujours été de gauche, et que la gauche a toujours été pour l’ordre, et ce par tous les moyens. Côté gouvernemental, les dirigeants socialistes n’ont en effet rien trahi ni inventé, pas plus que les autoproclamés « antisystème » et leurs « nouvelles convergences » entre valeurs de gauche et de droite. En politique bourgeoise, rien ne se crée, tout se recycle. Toute cette (re)construction dénote un brouillage délibéré de ce qui se joue contre nous au sein du Parti de l’ordre en terme de complémentarité entre ces « tendances », « courants » ou « familles » politiques soi-disant opposés, nous y reviendrons au travers de quelques exemples historiques.

6. A propos de la production des « tyrans » par la démocratie, voir l’article « Catastrophe capitaliste et révoltes prolétariennes partout » dans Communisme n°63 (novembre 2012).

7. La plus grande prison de haute sécurité aux USA, le Louisiana State Penitentiary, est surnommée « Angola » parce que sa population carcérale est majoritairement noire et qu’il est établi sur les terrains d’anciennes plantations esclavagistes où le travail forcé des prisonniers jusqu’à épuisement était encore la norme aux XIXème et XXème siècles. Un habitant des Etats-Unis sur 100 est en taule, 3 enfants américains sur 100 ont un parent en taule, et un jeune noir sur neuf est incarcéré ! Le travail des prisonniers et la privatisation du secteur en fait un énorme business, alimenté par les diverses politiques répressives (la soi-disant lutte contre la drogue en est un des principaux filons).

8. Voir le livre Contre la démocratie de Myriam Qarmat. Selon la mystification des « droits et libertés démocratiques », le « citoyen » serait le sujet de ces changements de modes de gouvernement ou devrait se réaffirmer comme tel, comme dans les articles de Constitutions nationales consacrant le droit de s’insurger contre tout « pouvoir illégitime », béatement invoqués par ceux qui prônent une lutte « légitime », parlementaire (même quand elle se prétend formellement extra-parlementaire ou « indépendante ») et pacifique (y compris quand ils utilisent un moment à leurs fins le prolétariat en armes).

9. Contrairement à ce que d’aucuns prétendent, l’exploitation de la force de travail demeure la seule source réelle de survaleur, de profit, et ce même à l’heure où la productivité éjecte plus que jamais le travail vivant de la production et à l’heure où le capital fictif a pris une place démentielle dans la réalisation du profit, faute de pouvoir encore valoriser suffisamment le Capital dans le cycle complet de la production de marchandises. Les profits colossaux issus du capital fictif, de transactions purement financières, existent certes déjà aujourd’hui comme argent entre les mains des capitalistes, comme richesse abstraite permettant de jouir de richesses matérielles, mais ces profits ne reposent plus sur un cycle effectivement réalisé, ils ne sont que dette, ils ne sont que gages sur une promesse de cycle complet, traites sur un avenir de valorisation qui n’a plus aucun lien avec une possibilité de réalisation historique tangible. La bulle gonfle, les bourgeois s’en gavent comme si tout allait pour le mieux, mais l’inévitable éclatement de la bulle n’en sera que plus dévastateur, entre catastrophe capitaliste et nécessité humaine de la révolution, du communisme, de la communauté humaine sans classes ni argent.

10. On peut citer à titre d’exemple d’une telle position critique partielle celle développée en 1979 par Gilles Dauvé (alias Jean Barrot) : « Le problème n’est donc pas que la démocratie assure une exploitation plus douce que la dictature : chacun préférerait être exploité à la suédoise que torturé à la brésilienne. Mais a-t-on le CHOIX ? Cette démocratie se transformera elle-même en dictature dès qu’il le faudra. L’État ne peut avoir qu’une fonction, qu’il remplit démocratiquement ou dictatorialement ». (Barrot, Jean, « Totalitarisme et fascisme », présentation de l’ouvrage « Bilan », Contre-révolution en Espagne 1936-1939, éd. 10-18, 1979).